どうなる?国民健康保険証 ~ 紙の保険証新規発行廃止について ~

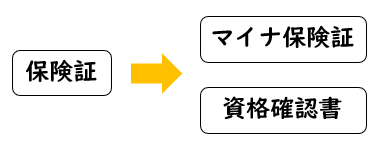

これからの「保険証」の形

現在の「紙の保険証(以下、保険証)」から、原則「マイナ保険証」または「資格確認書」のどちらかを使って医療機関を受診していただく形式に移行していきます。

- マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が完了しているマイナンバーカードのこと。

- 資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方がこれまで通り医療機関を受診していただけるよう発行される証明書のこと。

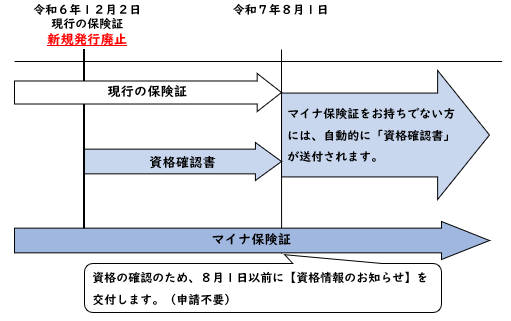

お手持ちの保険証は、記載されている有効期限まで利用できます

令和6年12月2日以降は、新たに保険証を発行することが出来なくなりますが、

12月1日までに発行された保険証は、住所変更や負担割合の変更等、記載事項が変更にならない限り、

保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日※1)まではご利用いただけます。

※1令和7年7月31日までに70歳・75歳になられる方や、国民健康保険税に滞納がある方については、

有効期限が令和7年7月31日より短い場合があります。

今後のスケジュール例

![]() 上記は、直方市の国民健康保険のものです。

上記は、直方市の国民健康保険のものです。

社会保険の方は、加入する保険によってスケジュールが異なりますので、詳しくは加入している医療保険のご担当にお尋ねください。

「マイナ保険証」をお持ちでない方へ

医療機関への受診方法

【保険証の有効期限内に受診する場合】

・受診時点で有効な保険証がお手元にある場合は、今まで通り保険証を医療機関の窓口に提示してください。

【保険証の有効期限以降の受診】

(1)保険証の有効期限が切れる前に、直方市から「資格確認書」が交付されます(申請不要)。

(2)「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、今まで通り、3割または2割負担で受診できます。

「資格確認書」とは

令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」をお持ちでない方を対象に、有効な保険証が無くなってからも、今まで通り3割または2割負担で医療機関を受診いただけるよう交付する証明書(カード型)です。

![]() 保険証が有効である間は、「資格確認書」は交付されません。

保険証が有効である間は、「資格確認書」は交付されません。

マイナ保険証の登録を希望される方へ

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、

以下のウェブサイトでご確認ください。

国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)

「マイナ保険証」のメリット

(1)情報提供に同意すれば、特定健診情報や過去に処方された薬剤情報を医師や薬剤師に共有できます。

(2)限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が

免除されます。

(3)マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を確認することができます。

(4)マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単に申告できます。

詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)

「マイナ保険証」をお持ちの方へ

医療機関への受診方法

医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示していただければ、今まで通り、3割または2割負担で受診できます。

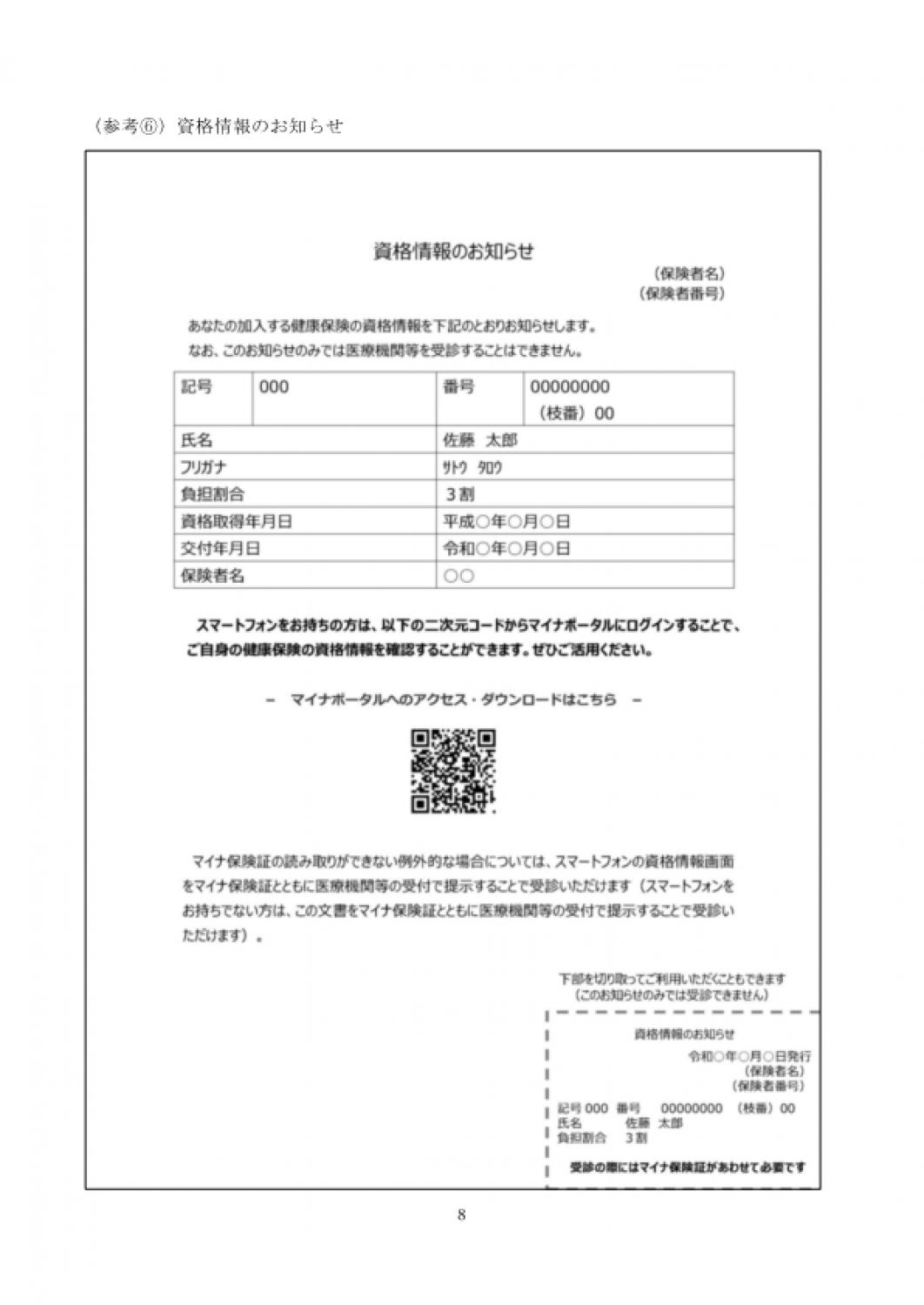

【マイナ保険証の読み取りができない場合】

以下のいずれかの組み合わせを提示することにより、3割または2割負担で受診できます。

(1)「マイナ保険証」+「スマートフォンの資格情報画面」

(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」

![]() 「資格情報のお知らせ」のみでは3割(2割)負担での受診は出来ません。

「資格情報のお知らせ」のみでは3割(2割)負担での受診は出来ません。

「資格情報のお知らせ」とは

令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」をお持ちの方に対し、ご自身の資格情報(記号番号、氏名、負担割合等)を簡易に把握していただくために交付する重要な書類(A4サイズ)です。

![]() 対象者には直方市より自動的に交付されるため、別途申請の必要はありません。

対象者には直方市より自動的に交付されるため、別途申請の必要はありません。

![]() 保険証や資格確認書が有効である間は、「資格情報お知らせ」は交付されません。有効期限が切れる前に対象の方

保険証や資格確認書が有効である間は、「資格情報お知らせ」は交付されません。有効期限が切れる前に対象の方

にお送りいたします。

「マイナ保険証」・「資格確認書」への移行に関するQ&A

Q1職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、マイナ保険証になった後も必要ですか

A1マイナ保険証をお持ちの方の場合でも、国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは今まで通り

必要です。

Q2マイナ保険証を持っているので、「資格情報のお知らせ」は破棄しても大丈夫ですか

A2「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付

されるものです。

マイナ保険証の読み取りができない時などに、「マイナ保険証」や「マイナポータルの資格情報画面」と

併せて提示することで、今まで通りの負担割合で受診することができるようになる役割もあります。

とても重要な書類ですので、保管していただくよう、お願いいたします。

Q3すでにマイナンバーカードの、保険証利用登録が終わっています。75歳になり、後期高齢者制度に変わった とき、再度マイナンバーカードに保険証の利用登録が必要ですか

A3一度、マイナンバーカードの保険証利用登録が完了している方は、不要です。

Q4マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫ですか

A4健康保険証として利用できるようになっても、病院の受診履歴やお薬の利用情報といったプライバシー性が

高い情報が、マイナンバーカード内のICチップに登録されることはありません。

落としたり、無くしたりした場合は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

【国のマイナンバー総合フリーダイヤル】

電話番号0120-95-0178

平日午前9時30分から午後8時

土曜日・日曜日・祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

Q5マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいのですが

A5令和6年10月より市役所へ利用登録解除の申請をすることが出来ます。

なお、申請から利用登録解除の反映までにシステムの都合上、1ヶ月程度を要しますので、ご理解ください。

また、申請を受付けた時期によって、医療機関にご提示いただく証明書が変わります。

【令和6年12月1日までの申請】

お手元に有効な「保険証」がある場合は、記載されている有効期限まで、引き続き「保険証」をご利用ください。

「保険証」を紛失または破棄されている場合は、再発行いたしますので、申請をしてください。

【令和6年12月2日以降の申請】

お手元に有効な「保険証」がある場合は、記載されている有効期限まで、引き続き「保険証」をご利用ください。

「保険証」を紛失または破棄されている場合は、下記の通り「資格確認書」を交付いたします。

(1)窓口での申請の場合:その場で「資格確認書」を交付いたします。

(2)郵送、又はオンライン申請の場合:郵送にて「資格確認書」を交付いたします。

【申請方法】※顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

(1)市役所窓口、郵送にて申請

申請先:直方市役所1階6番窓口保険課保険年金係

申請書様式:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (476KB; PDFファイル![]() )

)

(2)オンライン申請

マイナンバーカードの保険証利用登録解除のオンライン申請はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

短期保険証の廃止について

令和6年12月2日をもって法律の一部が改正され、保険証(紙)の新規発行が廃止になったことに伴い、

今まで国民健康保険税のお支払いに一定の遅れがある方を対象に交付していた、

短期保険証(通常の保険証より有効期限が短い保険証)も廃止されることとなりました。

国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります

特別な事情がないにもかかわらず、納付期限から1年を経過した国保税の滞納が残っている場合、

「特別療養費(※1)」の支給対象となり、医療機関受診の際に、一旦医療費の10割分をご負担いただくことと

なります。

なお、国保税を納付できない特別な事情がある場合は、その旨を 市役所1階⑥番窓口保険課 保険年金係 に申出

いただきますよう、よろしくお願いいたします。

※1「特別療養費」とは … 医療機関受診の際は、一旦医療費の全額(10割分)を負担していただき、後日市役所窓口に申請することで、7割(又は8割)の払い戻しを受ける制度。なお、国保税の納付状況によっては、払い戻し分を国保税に充てていただくことになる可能性があります。